市川映画祭〜光と闇の仕草<予告編>

2015年は、市川崑監督(1915~2007)の生誕100周年でした。

1月に角川シネマ新宿で始まった特集上映「市川崑映画祭~光と影の仕草」は、東京での上映を終え、今は地方を巡回中。デジタル修復された『炎上』(1958)や『おとうと』(1960)などの傑作は、ぜひとも劇場で観賞したいところです。

そして今年、2016年は小林正樹監督(1916~1996)の生誕100周年にあたります。

市川崑と小林正樹と言えば、1969年に黒澤明、木下惠介と共に結成された「四騎の会」の同人であり、海外映画祭での受賞歴も華々しい巨匠の一人。ところが、没後さまざまな関連書籍が出版された市川崑にくらべ、小林正樹は四騎の会メンバーの中でただ一人著書もなく、研究書も評伝もなく、特集本も出版されぬまま時が過ぎ、その知名度はほかの三騎にくらべて大きく水をあけられた感があります。

ところが! 今年はいよいよ小林正樹再評価の一年となりそうなのです。

松竹が中心となって「小林正樹生誕100年プロジェクト」が組まれ、これまで観賞が困難だった松竹時代の初期作品がすべてDVD化されることになりました。2月から衛星劇場での特集放送も始まっています。さらに夏には岩波書店から『映画監督・小林正樹』が刊行予定。数年がかりの編集作業を経て、秘蔵資料を多数収録した決定版の一冊になるとのこと。そして監督の出身地である小樽文学館、監督の遺品を収蔵する世田谷文学館が相次いで「小林正樹展」の開催が決定しており、秋からはユーロスペースでの特集上映が企画されているのです。

映画監督小林正樹生誕100年プロジェクト<公式サイト>

小林正樹ファンにしてみれば、長年積み立てて来た定期預金が満期になってドッと降りて来たような一年になることまちがいなし。

とはいえ、安心してはおれません。ほんの10年前まで第一線の監督として活躍し、庵野秀明や岩井俊二など後輩監督が熱心にその影響を語る市川崑と違い、小林正樹は今どき「誰それ?」、あるいは「ああ、クールファイブの人でしょ!」といった反応しか期待できない名前です。せっかくの回顧展企画が売上・集客を見込めるのか今から心配でなりません。なので今年は、小林正樹映画の魅力についても長年思っていたことをいくつか書いていこうかと思っています。今回はその第一弾。

さて、四騎の会の監督のうち、黒澤明と木下惠介の年長組は「男性的な作風の黒澤」と「女性的な作風の木下」、あるいは「西欧的なドラマツルギーを描く黒澤」、「日本的な情緒を描く木下」といった図式で比較されることが多く、『黒澤明と木下惠介~素晴らしき巨星』なんて本がキネマ旬報社から出ていたりもします。

同様に、年少組である市川崑と小林正樹も、その作風を比較して見ると、資質の違いや個性がわかりやすく見えてくると思うのですが、なぜかこれまで並べて語られてはいないようですね。

オシャレでスタイリッシュでユーモア溢れる作風が特徴の市川崑と、ヘビーでエモーショナルでシリアスど直球な小林正樹では、比較したところで面白い話など期待できないと思われているのでしょうか? 確かに、幸運にも徴兵検査を免れ、戦地に行かずにすんだ市川崑と、約5年に及ぶ軍隊〜捕虜生活を送った小林正樹では、戦争映画を撮ってもその肌合いはかなり異なります。

しかしそのような経歴の差異以上に、じつはこの2人、意外な接点や共通点がいくつも存在するのです。その一見似通った部分にじっくり注目してみると……やっぱり違う。決定的に違う。この「似て非なる要素」から二人の映画の個性を紹介してみようと思います。

市川崑と小林正樹、二人のキャリアと個性を比較すると、とりあえず以下の共通点が挙げられます(細かい点ではもっと挙げることも出来ますが、長くなりすぎるので……)。

1・独特の美学を感じさせる映像構成

2・岸恵子を重用する

3・ドキュメンタリー映画の代表作を持つ

4・安部公房の脚本を手がけている

5・夏目漱石『こころ』の映画化に取り組んでいる

市川崑監督『細雪』(1983)

まずは、「1・独特の美学を感じさせる映像構成」。

市川崑作品と言えば、有名な屋根からの俯瞰ショットをはじめとする奇抜なアングルや、『おとうと』(1960)の銀残しなどの映像加工、コントラストを強調した大胆なライティングなど数々の映像マジックが浮かびます。絵コンテを駆使し、ライティングやアングルに細密な注文をつけ、絵画的な人工美の世界を作り上げる。畳や障子、瓦など画面内の線を幾何学的に構成したり、ドラマの情感が高まってくると、一瞬のインサートカットの挿入や編集の複雑化といった演出を差し挟み、感情移入を断ち切るなど、えてして「情緒」や「心情」に思い入れがちな日本映画の湿っぽさを排除し、西洋的なポップでクールな「あそび」の演出で日本文化を切り取るのが市川演出。

作品によってさまざまな映像スタイルを使い分ける器用さはまさにグラフィックデザイナーの仕事ぶり。これは、市川崑の出発点がアニメーターであることと、戦前のディズニーアニメやエルンスト・ルビッチ、ルネ・クレールをはじめとする、洗練された外国映画のタッチに強い影響を受けている点が大きいと思われます。

一方、小林正樹もまた端正かつシンボリックな画面作りが特徴です。特に宮島義勇が撮影を担当した『人間の條件』(1959~61)以後の作品に顕著ですが、小林はコンテについてはカット割りの提案をしても、絵を描くことはなく、撮影についての細かな注文はあまり出さないそうです。俳優の演技も具体的に指示するのではなく、スタッフ・キャストの調子が、作品の主題、シーンの狙いを表現し得るレベルになるまでひたすら待ち続けるという演出。ワンカットずつコテで塗り固めるように映像に厚みを加えてゆくこのスタイルは、中抜き撮影(照明の決まった方向のアングルを先に撮り進める効率的な撮影)を拒否し、時間がかかっても順撮り撮影を基本にすることで得られたといいます。仕事を急げば映像から宿るべき精神が損なわれ、図式に堕してしまうと考えていたのではないでしょうか。

小林正樹は学生時代、書家・歌人として有名な會津八一(1881〜1956)の弟子として東洋美術を研究していました。写実性を求め、科学的・機械的な技術を駆使する西洋美術に対し、「気韻生動(きいんせいどう)」、技術の巧拙以上に、作品に品格と精神がみなぎっているかを重視する東洋美術のセンス。絵巻物や水墨画などに通じる、遠近法を無視しても描きたいものをねじ込む東洋的な表現主義の匂いを、小林演出には強く感じます。

時代劇における殺陣の撮り方を比較するとその違いが如実に表れます。市川崑は暗闇や刀のきらめきを効果的に使ったり、ストロボ処理を加えたり、生々しさを排除して華麗に反現実の世界を描いてくれるのですが、小林正樹の撮る殺陣は重々しく、かつ陰惨で、目の前で展開する行為が殺人であることを決して観客から忘れさせてくれません。市川崑映画がオシャレな画集やスマートな写真集を眺める趣とするならば、小林正樹映画は巨大なオブジェや荘厳な寺院建築をじっくり観賞して回る趣です。

小林正樹監督『上意討ち・拝領妻始末』(1967)

さらに違いがはっきりするのは、セリフの処理です。

外国映画のウィットを求める市川崑は、日本語の泥臭さを排除するため、猛スピードで会話させたり、切れのいい言い回しを工夫したり、リズム感を重視しています。セリフさえ「デザイン」の一部と考える市川演出では、作品が生硬なテーマ主義に傾くことを警戒し、シリアスな文芸作品においても、堅苦しさ、深刻さを巧妙に避け、簡潔で映像のテンポを乱さないセリフ回しが設計されています。

一方、小林正樹のセリフはくどい。くどい上に、熱い。

「この空の下のどこかに、いつか僕を愛して、僕といっしょに苦労して、それでも楽しいと言ってくれる人が一人だけいるんだ」(『この広い空のどこかに』)

なんて、尻の下あたりが涼しくなりそうなセリフをぬけぬけと言い放ちます。

「民主勢力なんてものがあるかな、日本に。……大部分が俺みたいな奴だ。俺以下の奴だ。なんにもできやしないんだ」(『人間の條件・完結篇』)

と、戦地で日本の敗戦に直面した左派インテリの苦悩が生真面目に語られたりもします。

このように「言説(ディスクール)」を重視するのが小林作品の特徴です。日本映画的な情緒や涙でごまかさず、言うべきことは、はっきりと言ってのける。

小林映画の主人公と言えば、『人間の條件』の梶や、『上意討ち・拝領妻始末』(1967)の笹原伊三郎など、「あんな日本人が実在するだろうか?」という疑問を投げかけられることが多いのですが、過剰に理想主義者だったり、ありえないレベルで反抗的だったり、日本の「常識」からはみ出した主人公こそ、小林正樹が自己を投影する人間像です。彼らが語る言説を、「滅私奉公」が死ぬほど好きな日本人、「空気を読む」ことを重視して言語化を避ける日本社会にガツンとぶつけるためにはどうすればよいのか。安易な情緒化で観客を酔わせたり、左派監督が好む図式に乗って観客を啓蒙するだけでいいのか。主人公の言説を信じ、それでいてその苦悩を自分自身で抱えこむ。そうやってたどり着いたのが、いっさいの「あそび」も「ゆるみ」も排除した、緊迫感のみで攻めまくる映像スタイルだったのではないでしょうか。

小林正樹監督『怪談』(1964)

続いて、「2・岸惠子を重用する」。

意志的で知性を感じさせる瞳と独特の声質を持つ岸惠子。小林正樹作品へは『壁あつき部屋』(1953)をはじめ、6作品に出演しています。わけても、『からみ合い』(1962)での上司の遺産相続問題にからんでゆくしたたかな女秘書、『怪談』(1964)の妖怪・雪女、『化石』(1976)の死病に冒された主人公の前に現れる謎めいた富豪夫人などは、彼女の代表作に数えられるでしょう。いずれも美貌の奥に<死>や<魔>といった禍々しい気配を背負った、象徴性の高い役柄です。

『怪談』で岸恵子が演じる雪女ついて「バタ臭い」、「雪女らしくない」と批判する声を見かけることがありますが、あの作品の世界はラフカディオ・ハーンという西洋人の視点を通した日本であることを忘れてはなりません。西洋人の視点で見返された「日本の民話」を描くため、小林正樹は巨大なセットを駆使して完全な非リアリズムの「日本」を作り上げました。幻想の日本の中で雪女を演じる女優として、その存在感がすでに日本という国を超越した岸惠子が必要だったのではないでしょうか。

市川崑監督『おとうと』(1960)

一方、岸惠子の市川崑作品への出演は8本(ほかに、主演テレビドラマや舞台も手がけている)。初出演である『おとうと』(1960)は、明治の家庭の中で弟を支える気丈な姉・げんを演じ、まぎれもなく岸恵子のベストアクトのひとつ。以後、『黒い十人の女』(1961)の女優・市子、『悪魔の手鞠唄』(1977)の温泉宿の女主人、『細雪』(1983)の長女・鶴子、『かあちゃん』(2001)の貧乏長屋の子沢山の母親など、しっかり者のタフな女性役に多く起用されています。美貌を象徴化することなく、日本映画にありがちなか弱いヒロインとは正反対なキャラクターが、市川流にデザインされた世界では岸恵子の肉体を得ることで、なまなましく息づくのです。

岸恵子に限らず、市川崑作品における女性たちは極めて元気でエネルギッシュな役柄が多いのですね。これは、市川作品の脚本を多く手がける妻・和田夏十の存在が影響している、とは衆目の一致するところ。和田の没後、民話の「鶴の恩返し」をベースにした『つる』(1988)のような作品を撮ると、まったくヒロインに思い入れが感じられません。

一方、小林正樹作品では、ヒロインがなんらかの運命なり主人公の思い入れなりを背負わされた、象徴的存在として描かれることが多いのです。『燃える秋』(1978)のように、リアルな現代女性を主人公に据えたとたん、彼女に託す「観念」が見つからず、作品が空回りしてしまいます。

市川崑監督『東京オリンピック』(1965)ポスター

次は、「3・ドキュメンタリーの代表作を持つ」。

市川崑の代表作のひとつ『東京オリンピック』(1965)は、103台のカメラ、232本のレンズを駆使してオリンピックという一大イベントを自らの想像力で切り取ったドキュメンタリーです。あらかじめ脚本や絵コンテを準備しつつ、イベント全体を通じて監督が「面白い」と思ったものを取り上げてゆく手法で、スポーツ選手の体をオブジェとしてとらえ、極端なクローズアップやスローモーションを駆使する映像詩として構成。

抜群の編集センス、遊びに満ちた音響デザインによって、名カットが連続するプロモーションフィルムに仕上がった一方、これほど「熱狂」とは縁の遠い、視点の冷ややかなスポーツドキュメンタリーもないでしょう。いわゆる資料的な記録映画ではなかったため、「記録か芸術か」をめぐる大論争が勃発しました。

小林正樹監督『東京裁判』(1983)

そして小林正樹晩年の代表作と言えば『東京裁判』(1983)。アメリカによって記録された極東軍事裁判のフィルムを元に、戦争責任とは、国家と個人とは、勝者が敗者を裁くとは、といった問題が次々とスクリーン上に浮かび上がるドキュメンタリーです。こちらは素材となるのは既成映像のみ。残された記録フィルムは50万フィートもありましたが、それでも膨大な裁判の断片でしかありません。それを補足するため、各国のニュースフィルムや新聞記事を集め、調査し、編集作業と平行しながら脚本執筆が行われました。

新たに撮影した素材はいっさいありませんが、裁判の進行によって、被告の戦犯たち、検察官たちのアップなどが巧みに挿入され、劇的な緊張感が高まるように編集されています。既成素材のコラージュによって、日本人全員が参加した戦争を一種の「物語」として再構成するこの手法、後のテレビドキュメンタリー『映像の世紀』の先駆けと言えるかもしれません。新規撮影ができないのは視覚面では不自由ですが、脚本・編集・音楽が調子を揃えれば太平洋戦争の総括は可能だと考える小林正樹の信念が感じられます。

また、この作品も描かれた「歴史」の解釈をめぐって、右派からも左派からも反発する声がありました。

ちなみにこの2作品、どちらも黒澤明の代打という点でも共通しています。『東京オリンピック』はまず黒澤明監督で準備に入ったものの予算面で折り合いがつかず降板。そこで「スポーツにはほとんど興味がない」市川崑にお鉢が回りました。『東京裁判』も、講談社から黒澤明に企画が持ち込まれ、黒澤が「僕よりも適任者がいる」、と東京裁判の劇映画化を企画していた小林正樹を紹介したそうです。さらに言うとこの2人、黒澤明が『トラ・トラ・トラ』の監督を解任された際、どちらも後任の打診を受けています。

小林正樹監督『壁あつき部屋』(1953)

そして「4・安部公房に脚本を依頼している」。

1951年に『壁』で芥川賞を受賞した安部公房は、後に劇作家としても有名になりますが、戯曲執筆以前に映画の脚本に取り組んでいることは意外と知られていません。

その1作目が巣鴨拘置所のBC級戦犯の手記を原作とする『壁あつき部屋』(1953)でした。監督3作目の小林正樹は、BC級戦犯の贖罪意識と自らを罪へと追いやった戦時体制への怒りを、硬質なレイアウト感覚で造形化する一方、登場人物の一人が悪夢に襲われる場面では、あからさまにシュールレアリスム風の幻想描写が見られます。このあたりは、当時ルイス・ブニュエル監督『忘れられた人々』(1950)に熱狂していた安部公房の発案でしょう。小林正樹はそのアイディアを採用し、期待に応えています。

小林正樹は安部公房の才能を高く買ったようで、その後もツルゲーネフ『父と子』の脚色を依頼しています(執筆したのかは不明)。

市川崑監督『億万長者』(1953)

一方、『壁あつき部屋』に続いて、安部公房が仕事をした映画人が市川崑でした。青年俳優クラブの自主制作映画である『億万長者』(1954)がその作品ですが、市川崑によると安部公房の第一稿は存在したものの意見が合わず、和田夏十にすべて書き直してもらったと言います(クレジットでは脚本=市川崑、脚本協力=安部公房、長谷部慶次、横山泰三、和田夏十、となっている)。

当時『プーサン』(1953)、『青春銭形平次』(1954)など過激なコメディで斬新なモダニストぶりを発揮していた市川崑と、寓話の形で現実を告発するアヴァンギャルド作家として台頭していた安部公房が接触し、すぐに決裂しているのはなかなか興味深いところです。市川崑は当時、安部公房の愛読者だったそうですが、やはり自身の感覚を最も理解してくれるのは和田夏十ただ一人だったのでしょう。

しかし、『億万長者』で描かれる、核兵器の恐怖に襲われるや東京から被曝安全圏の沼津まで全力疾走する主人公のノイローゼぶりや、「平和のために原爆を作りましょう!」と演説し、下宿先でせっせと原爆製造に励む女、子沢山の貧乏一家が水爆マグロを食べて全員死亡といった、核問題を黒いユーモアで笑い飛ばそうという主題そのものは、当時、核について積極的に発言していた安部公房がもたらしたのではないかと想像します。それにしても、第五福竜丸がビキニ環礁での水爆実験被曝事故が起こったのは1954年3月、その年の秋に核問題を扱うブラック・コメディを作っているというのは、迅速な諷刺精神を讃えるべきか、インテリの無神経ぶりに呆れるべきか、今では意見が分かれることと思います。ただ、『原爆の子』(1952)や『ひろしま』(1953)といった、シリアスな原爆映画が登場し始めたばかりのころに、核の恐怖を「悲劇」ではない形で描こうとする意欲には注目すべきでしょう。

ところで『壁あつき部屋』と『億万長者』はそろって公開時にトラブルが発生しています。『壁あつき部屋』は内容を反米的と受け取られるのを危惧した松竹によってお蔵入りとなってしまい、公開されたのは完成から3年後、1956年でした。『億万長者』は、配給の新東宝がラストシーンの過激さを不安視したため、フィルムのラスト1巻がまるまるカットされた状態で公開されることになり、市川崑は映画のクレジットから監督の名を外しています。現在流通するDVD版も、その不完全版のまま。

市川崑監督『こころ』(1955)

最後に、「5・夏目漱石『こころ』の映画化に取り組んでいる」。

1954年、松竹は夏目漱石原作『こころ』の映画化を企画し、久板栄二郎に脚本を依頼、『泉』(1954)のロケハン中だった小林正樹に監督を打診します。漱石ファンの小林正樹は喜んで引き受けたものの、『泉』の製作が長引き、なかなか取りかかることができずにいました。その間に『こころ』の久板脚本は雑誌に掲載され、それを読んだ市川崑が日活での映画化を申し込んできたのです。日活の動きに気づいた松竹は、「いや、『こころ』はウチでやるから」と脚本を取り戻します。市川崑はそれならば、と長谷部慶次を呼び寄せ、またたくまに独自の脚本を作成、撮影準備に入りました。『泉』を完成させた小林正樹が改めて『こころ』の製作に取りかかったころには、日活版『こころ』はわずか3週間の撮影スケジュールが立ち、先に公開する準備も整っていました。出遅れたことを知った松竹は企画の中止を決定。がっかりした小林正樹は、その後しばらくの間は市川崑に対し、わだかまりがあったようです。

そうして出来上がった『こころ』(1955)は、「軽薄才子」と評されがちだった市川崑のポップな作風が、『ビルマの竪琴』、『炎上』、『おとうと』といった文芸映画路線へと転じる第一弾として重要な位置を占めています。市川版『こころ』は、青年(日置)・先生(野淵)・奥さんという三角関係が、後半になると先生・K(梶)・お嬢さん(奥さん)の三角関係へとスライドしてゆく、一種の心理サスペンス劇として描かれています。原作と比較してみると、「先生と遺書」が、それを読む青年の視点ではなく、青年に宛てて遺書を書き綴る先生の回想として展開する、という点が異なります。

市川崑の『こころ』を初めて観た時、この日置青年の視点から野淵先生の視点へと主軸が移転する構成がユニークに思えました。しかし、小林が準備していた久板栄二郎の脚本を読むと、先生(こちらでは冬木という名)の遺書を受け取った青年(こちらでは高山という名)が、矢も楯もたまらず乗り込んだ汽車の車中で、ゆっくり遺書を読み始めると同時に回想場面がスタートするという、原作通りの展開となっています。当然ながらこちらの方が流れとしては自然です。また、市川版は「先生と遺書」のパートで、先生が執筆する遺書の手書き文字が大写しになり、まるでサイレント映画の字幕のような効果を上げています。一方、久板脚本では後半の先生とKをめぐるドラマは、先生の声によるナラタージュ(ナレーションによって映像が展開してゆく)の技法で描かれます。

どうやら市川版のさまざまなアイディアは、久板脚本とは異なる脚色にしなければならないという製作上の必要からひねり出されたようです。

市川崑監督『こころ』〜アップになる遺書

そして結末。漱石の原作は、先生の遺書が終わると同時に小説もそのまま終わってしまうのですが、映画では独自のラストシーンがついています。市川版では遺書を読み終えた日置青年が先生の家を訪れ、未亡人となった奥さんと再会、「奥さん……。ぼくの力が足りなかったんです……!」と泣き崩れる。そんな青年を見て、そっと涙を流す奥さん。やがて奥さんは青年を抱えるようにして家の中へ招き入れます。ここでエンドマーク。セリフは一言だけ。まるで、先生への恋慕に敗れた青年と奥さんの二人が、その後結ばれるような気配すら感じさせます。

一方、久板脚本のラストシーンは、高山青年は奥さんと並んでK(金子)の墓と並ぶ先生の墓標を見つめる場面です。ひとしきりむせび泣いた高山青年は奥さんを慰めます。

高山「先生は、奥さんを心のきれいな方だとよく仰云ってました。そして、その心を傷つけたくないとも……」

奥さん「それが私、口惜しいの。……私の心の中へ踏み込もうとなさらない。……私にも、先生の心の中へは一歩も入れないのです。夫婦がそれでよろしいのでしょうか? 私は十七年間その事で悩み続けました。私は、うち破りたかった。……うち破りたかった……」

久板栄二郎『こころ』(原作・夏目漱石)

と、慟哭する奥さん。その様子をじっと見つめる高山青年。そしてケヤキ並木の下を、高山青年と奥さんが黙々と歩いている場面で終わります。純情な青年が目撃したある愛の悲劇。冬木先生から「聖なるものの象徴」としてとらえられる奥さんはいかにも小林正樹映画のヒロインらしい。

ちなみに小林正樹は奥さん(お嬢さん)を高峰秀子、その母親を杉村春子に演じさせる予定だったそうですが、市川版では奥さん(お嬢さん)を新珠三千代が演じており、三橋達也が演じるKには「梶」という名が与えられています。後に『人間の條件』において、「梶」の妻を新珠三千代に演じさせる小林正樹ですが、もしや市川版『こころ』が影響していたのでしょうか?

市川崑の『こころ』を見た小林正樹は「なかなかいいと思いました。が、同時になにか大事なものが一本欠けているような気もしました」というコメントを残しています。このコメントには、映像そのもの、目に見えるものがすべてと考えるモダニスト市川崑と、映像から目には見えない「精神」が見出されなければならないと考えるクラシシスト小林正樹の資質の違いを感じるのです。

以上、5つのポイントから二人の作風を振り返ってみました。市川崑も小林正樹も往年の撮影所育ちの監督らしい監督だったと思います。しかし、作品において「精神」を重視する小林正樹の作品は、当然ながら「反戦」、「社会派」、「ヒューマニズム」、といった思想面・主題面ばかりが中心となって語られ、戦後民主主義の価値観がじゅうぶんに行き渡った時代になるとともに、いつしか語られなくなり、本人も作品発表の機会を失ってゆきます。『怪談』以後の小林正樹は日中合作の超大作『敦煌』(原作・井上靖)の製作に執念を燃やしていましたが、それも幻に終わってしまいました。

一方、新しいことに興味を持ち、頼まれ仕事でもどんどん引き受けて自分流に料理する市川崑は、やがて「金田一耕助シリーズ」という人気作を生み出します。さらにリメイク版『ビルマの竪琴』の大ヒットによって、大企業から信頼される名前となり、大作の監督依頼が途切れることはありませんでした。しかし、本人としては、自分の作家性がより発揮できる小品をもっと手がけたかったようです。

1969年、黒澤明、木下惠介と共に「四騎の会」が発足した時、それぞれの監督が個人企画を持ち寄っています。市川崑は、当時流行の自動車問題をテーマに、キャラクター化した自動車をアニメで表現するコメディ『ぶっつけろ』、小林正樹は当時続いていたベトナム戦争を背景に、帰休兵のアメリカ人が日本を訪問する物語『日本の休日』(武満徹が脚本に参加していたという)。まさしく二人の個性を感じさせる企画ですが、どちらも実現できないのが70年代以後の日本映画界だったのです。

アニメーションが映画興行の中心となる現在、視覚面で洒落ていて、独特のユーモアと軽快なリズムに彩られた市川崑や岡本喜八ら往年のモダニストのテクニックが、若い世代の映画ファンに受け入れられるのは理解できます。映像を見る快楽に満ちた彼らの作品から学ぶことはあまりにも多い。しかし映像表現の多様化がいっそう進み、70㎜級の大作映画からスマホ撮影の小規模映画まで複雑に混在する今、小林正樹や勅使河原宏のような、古典的な芸術家意識でもって、映画の可能性を、観念や美学、不条理を造形化し、観客にフィードバックさせることに見出した監督たちの作品を「往年の名作」の棚からひっぱり出し、そのバロック(装飾的で表情豊かという意味での)な味わいを確かめてみると、きっといい漬かり具合になっていることでしょう。

會津八一(1881〜1956)

會津八一(1881〜1956)

先ほど、小林正樹が『こころ』の映画化に関わっていたことを述べましたが、小林はそこに描かれる青年と先生の師弟関係に、自分と會津八一の関係を投影したかったのではないか、とも思います。

小林正樹は1950年代にデビューした映画監督としては、監督作品22本と寡作ですが、會津八一もまた寡作な歌人でした。全集に収録された短歌は1000首あまり。長命の歌人が平均1万~2万首は詠んでいることを考えるとかなり少ない。坪内逍遥とラフカディオ・ハーンに教えを受けた會津八一は、奈良を詠む平仮名の和歌や独特な筆致の書を発表する一方、東洋美術の研究者としても業績を重ね、それでいて戦後、アカデミズムとは距離を置いた狷介孤高の芸術家です。小林正樹は晩年に至るまで、その精神の後継者を自負していたことでしょう。會津八一の名もまた、今の40代から下の世代では急速に忘れられているのが気にかかります。

一方、監督した映画の数はおよそ80本、さらにテレビドラマにCM、万博展示映像から舞台演出まで、ジャンルを越境して多彩な仕事をこなした市川崑は、書・絵画・陶芸といった複数のジャンルで10万点以上と言われる作品群を量産し、さらに料亭のプロデュースや美食研究の分野でも多大な業績を残した北大路魯山人(1883〜1959)に近いタイプの芸術家と言えそうです。21世紀の今も高い知名度を持ち、なによりもまず優れたデザイナーであった点も、この二人はよく似ています。

市川崑記念室<公式サイト>

先日、昨年11月にオープンしたばかりの市川崑記念室を見学してきました。市川崑が1964年から40年あまり住んだ渋谷南平台の自宅が、現在はマンションに建て替えられ、その1階に監督の遺品を展示するスペースが設置されているのです。

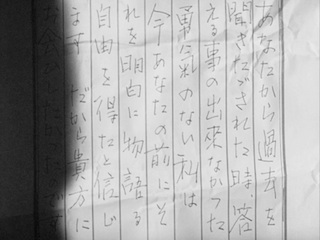

そこには、『犬神家の一族』の決定稿後に作成した手書きのシーン一覧表(内容によって細かく色分けしてある)や、『東京オリンピック』や『帰って来た木枯らし紋次郎』(1993)の彩色された絵コンテ、和田夏十による『黒い十人の女』の棒グラフ展開表(横線一本に、枚数配分や展開、セリフのアイディアが書き込んである)、監督が趣味の切り絵を行うための色紙と配色カードなどが展示され、市川崑にとっては、あらゆる作品を自分の色でデザインすることがすべての始まりだったのだな、と改めて痛感します。

再現された書斎には、ミッキーマウスのキャラクターグッズがいくつか。晩年までの変わらぬディズニー愛を感じます。クリップなど文房具も、崑サン好みで統一され、ものによっては外国から取り寄せていたものもあるのだとか。

個人で購入したアリフレックスの35㎜カメラや、ステインベック編集機(東宝の編集室に置かせていたという)がどんと置かれているのも目を引きます。撮影から編集まで、すべて個人で心ゆくまで楽しむのが、市川崑の理想だったのではないでしょうか。今ならコンピュータを使ってアニメーションの個人製作に乗り出していたかもしれません。

さて、この夏に開催予定の「小林正樹展」では、監督のどんな側面を入場者に見せてくれるのか、気になります。とりあえずカラー映画『怪談』の色彩設計用に、浮世絵や日本画、西洋画の膨大な切り抜きで構成したスクラップブックや、20年あまりに渡って構想をふくらませていた『敦煌』のための資料の数々などは、ぜひ見てみたいところです。