2024年3月7日は安部公房100回目の誕生日。

新潮社を先頭に、生誕100年フェアがあちこちで進行中だ。『新潮』でも『芸術新潮』でも安部公房特集が組まれているし、長いこと待たされた安部作品の電子書籍化もついに実現。さらに1994年に刊行されたきりだった未完の遺作『飛ぶ男』が30年目にして文庫化され、2013年刊行の初期作品集『(霊媒の話より)題未定』も3月末に文庫化される。その他、石井岳龍監督の映画『箱男』の公開や、神奈川近代文学館の安部公房展、鳥羽耕史による評伝『消しゴムで書く』の刊行も控え、安部ファンとしてはすこぶる忙しい一年になりそうだ。

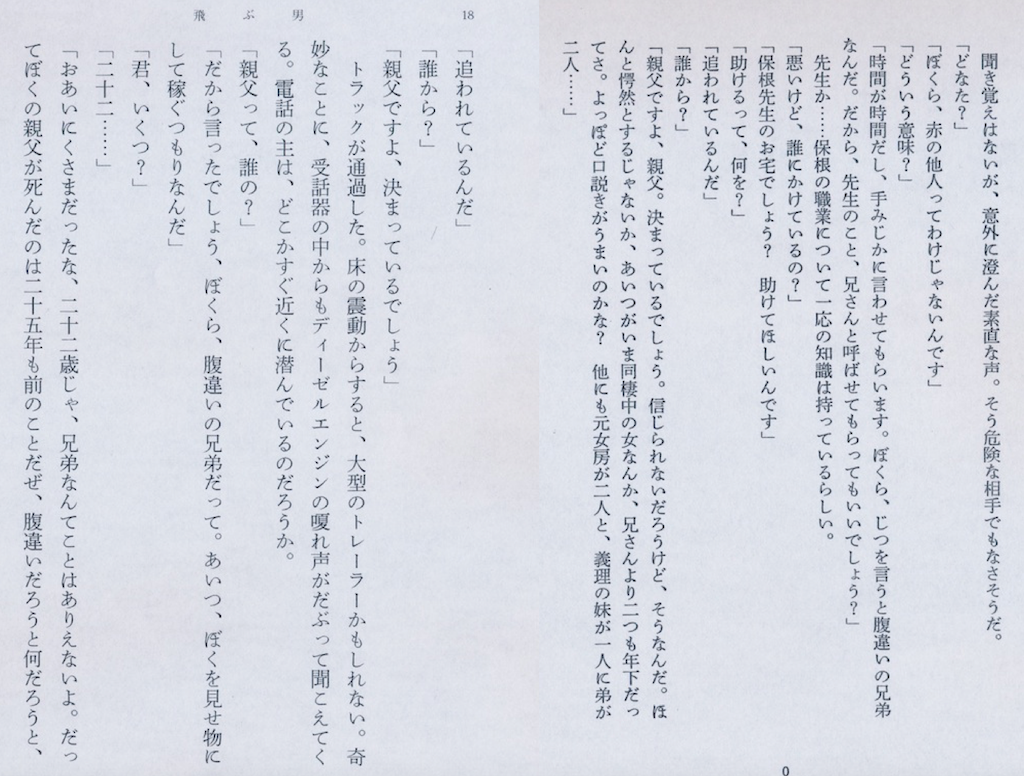

文庫になった『飛ぶ男』をひさびさに読み返したが、これは初掲載が「新潮」の1993年4月号、つまり「安部公房追悼特集号」の巻頭だった。発売当日に買って勇んで読み耽ったものの、「なんだよ、全体の半分にも達してねぇじゃん!」と拍子抜けしたものだ。まぁ、『死に急ぐ鯨たち』に収録されたインタヴューを読んでいたので、安部の次回作が「スプーン曲げ」をテーマにしたものであることは知っていた。しかしユリ・ゲラー来日に始まる超能力ブームは1974年、「お爺ちゃん、トレンドに乗るの遅くね?」というのが正直な印象ではあった(ユリは1983年にも再来日してテレビ出演しているので、安部はこの時に改めて関心を抱いたのかもしれない)。

ところが安部公房が没して2年経った1995年、空中浮遊の能力者と自称する男による大規模テロが発生したので仰天した。後に、安部の構想の内には「飛ぶ男」である少年が父親からカルト集団の御本尊に祀り上げられそうになっている、という設定があったと知り、彼の時代を読む嗅覚がいささかも衰えていなかったことを思い知ると同時に、つくづく事件前に完成していれば、と残念に思ったものだ。

なお、今回文庫化された『飛ぶ男』は<オリジナル版>である。安部公房の死後、ワープロのフロッピーディスクから発見されたこの作品、「新潮」掲載版と単行本版は、じつは妻の安部真知が文章を全面的に修正したものだった。さらに原稿をプリントアウトした際にノンブルの書き間違いによる順番ミスが発生し、冒頭の主人公と飛ぶ男の会話が妙なことになっている(にもかかわらず、刊行時に気づいた者が誰もいなかったのが面白い)。

安部公房全集にはオリジナル版が収録されたものの、やはり手に取りやすい形で多くの人に読まれてほしい。特にラスト、未完の小説といえば普通、書きかけの部分でプツンと途切れて終わるものだが、『飛ぶ男』の第9章は少しずつ文章の欠落箇所が増えてゆき、まるで受信状態の悪いデータがところどころ虫喰いになってゆくような、奇妙な溶け方を見せながら小説が消えてゆくあたり、安部公房は絶筆の方法まで独特だった、と多くの読者を驚かせるのではないだろうか。欲を言えば、『飛ぶ男』の草稿版である『スプーン曲げの少年』(1985)や『スプーンを曲げる少年』(1989)も収録してほしかった。読み比べれば、安部の創作過程を知ると同時に、物語の続きを推理する、重要な手がかりを与えてもらえるのだから。

それにしてもなぜ真知夫人は『飛ぶ男』の原稿に手を入れたのだろう? 推敲に推敲を重ねる夫の執筆スタイルを熟知しているがゆえに、未完成の文章を世間にさらすことが忍びなかったのか。あるいは安部が最後に手がけた『カンガルー・ノート』や『さまざまな父』に衰微を感じ、「手助け」するつもりで作品に参加してしまったのか。

そう、先に『飛ぶ男』を安部公房の遺作と書いたが、実際のところ、生前最後に手がけた文章は短編小説『さまざまな父』である。1992年12月発売の『新潮』新年号に「第一話」が掲載され、てっきり『カンガルー・ノート』のような連作になるのだろうと期待していたところ、その翌月号でいきなり完結したのでずっこけた。それも前作以上に文章の厚みは乏しく、全体にシノプシスめいた寓話だったので、晩年の星新一同様、安部公房もいよいよ枯れてきたのかしらん、と心配になっていたところ、その月の23日に訃報が届いた。なるほど、あの作品は断末魔だったのかと納得すると同時に、安部公房は最後は詩の世界に戻ったのだな、という実感が胸に迫り、作品の見え方も変わった。

読めば一目瞭然だが、『飛ぶ男』、『カンガルー・ノート』、『さまざまな父』と続いた安部最晩年の創作活動は連動しており、全集に収録されたテクストを順番に羅列するとこのようになる。

1.『スプーン曲げの少年』(未完・1984年9月〜1985年3月)

※1987年11月に前立腺癌の告知を受ける

2.『「スプーン曲げの少年」のためのMEMO』(1988年3月)

3.『MEMO--「スプーンを曲げる少年」』(1988年9月〜1989年春頃)

4.『スプーンを曲げる少年』(未完・1989年2月〜1989年10月)

5.『飛ぶ男』(未完・1989年12月〜1990年8月)

※1990年7月に箱根で倒れ2ヶ月入院

6.『カンガルー・ノート』(1990年12月〜1991年6月連載)

7.『さまざまな父』(1992年12月〜1993年1月連載)

※1992年12月25日に脳内出血のため入院、翌1993年1月22日死去

1984年7月に『方舟さくら丸』を完成した安部は、すぐさま次のテーマである「超能力」を扱った作品に取りかかる。試し書きとして執筆されたのが1の『スプーン曲げの少年』で、スプーン曲げを売り物にする超能力少年・津鞠左右多(芸名マリ・ジャンプ)を調査するため、「ぼく」がテレビ番組制作会社のスタッフを装って接近を試みる、ルポルタージュの体裁を取っている。

しかし後に書かれた2と3の創作メモでは構想が大きく変化したようだ。主人公は保根治という中学教師となり、冒頭に超能力者を名乗る少年から謎めいた電話がかかってくる。その後、保根は校内暴力を恐れるあまり、通学バスの中で不良生徒Aに向かってスプレーガスを噴出する事件を起こす。教師による暴力として学校が非難されることを恐れた校長は、保根に精神病院への仮入院を勧め、補導員である女医の診察を受けさせる。後にまた例の少年から電話がかかり、喫茶店で対面。奇術師の養父から逃亡中の身だと語る少年は、保根の部屋に転がり込み、窓ガラスのパテをつつきにくる鴉たちを動物行動学の知識で撃退してみせる。そこへ体罰否定派の美術教師と生徒Aの父親が襲来、入院を装って自室に蟄居している保根を糾弾し、証拠としてビデオカメラで撮影してゆく。保根は少年にビデオテープの消去を頼むが……という物語のプロットと、そのディティールとなるべき資料が羅列されている。

4の『スプーンを曲げる少年』は創作メモに従って執筆された原稿だが、構成がさらに変化している。少年は保根の自称・弟となり、措置入院することになった保根が病院のベッドに横たわり、補導員の女医・穴子の診察を受けるところで途切れている。全体構成を作らず、見えたイメージを書き進めながら、何度となく行きつ戻りつするのが安部の執筆スタイルだった。

1986年から89年にかけて、安部は超能力少年に押しかけられる中学教師の物語を模索しながら、「スプーン曲げ」や「奇跡」に関する思索を続けていたようだ。執筆ペースがずいぶん遅いが、おそらく癌の進行による体調不良や、クレオールと人間の言語学習機能に関する研究、山口果林のコンクール応募用脚本の執筆を手伝っていた影響もあるのだろう。

5が今回文庫化されたもので、1989年末から翌年にかけ、すべてを書き直し題名も『飛ぶ男』に改められた。少年は冒頭から空を飛び、携帯電話で保根に電話をかけてくる。ヒロインは女医から保根の隣人・小文字並子に設定変更。発酵研究所に勤務する二九歳の独身女性が、空気銃で飛ぶ男を狙撃する展開が付け加えられた。

しかし第9章まで進んだところで安部は倒れてしまい、2ヶ月入院。その時の体験をふまえリハビリ用に書き出したのが6の『カンガルー・ノート』である。どうやら『スプーンを曲げる少年』の末尾に登場する病院のベッドや女医・穴子のイメージは『カンガルー・ノート』に注入され、「自走ベッド」や「トンボ眼鏡の看護婦」へと発展したらしい。

初期の『S・カルマ氏の犯罪』や『バベルの塔の狸』に回帰したようなナンセンス・ファンタジーである『カンガルー・ノート』を完成させた安部は、自信を回復させたのか、インタヴューで懸案の小説『飛ぶ男』と構想中の『アメリカ論』への意欲を語ったものの、執筆が再開されることはなかった。次に安部が書き始めたのは、『飛ぶ男』の中から少年が超能力を得るきっかけとなるエピソードや、空を飛ぶ少年を狙う空気銃の女というイメージを流用した短編『さまざまな父』だった。もはや『飛ぶ男』を完成させる力が残されてないことを悟ったのかもしれないし、『方舟さくら丸』の前身となった短編『ユープケッチャ』のように、単純に『飛ぶ男』の予告編にしようと思ったのかもしれない。

最晩年の安部と連絡を取っていた渡部聡の著書『もうひとつの安部システム〜師・安部公房 その素顔と思想』の中に、1992年11月24日の電話で安部から「書き下ろしが昨日、終わった」と告げられる記述がある。これは『さまざまな父』の完成を誤解したものか、安部にとってはすでに『飛ぶ男』=『さまざまな父』という認識に立っていたかのどちらかだと思う。『さまざまな父』を編集者に渡したのが12月10日。その15日後に、安部は脳内出血による意識障害を起こして再度入院、翌月22日に死去している。

全盛期には往年な創作力を発揮したものの、晩年は「書けない巨匠」になってしまう作家は多い。安部が『飛ぶ男』の冒頭から先に進めなくなったのも、もしかするとその種のガス欠だったのかもしれない。しかし安部は筆を捨てることなく、死の直前までモチーフと格闘し続けた。小林信彦の評論『小説世界のロビンソン』では、「作家の誠実さとはどういうものか」という章にこのような一文が書かれている。

作家の誠実さとは、生き方なんかではない。生き方や態度や社会的発言の<誠実さ>は、とりあえず、疑ってみる必要がある。

語りたいこととかある思い(フット・フェティシズムでもなんでもいい)を一つの幾何学的な物語に組み立てること、読者にあたえる効果を考えながらエピソードの順序を入れ替えること、語り手をどうするか(一人称か三人称か)を考えること、伏線をフェアに張ること、眠る時間を削って何度も細部を考え、ノートを書き換えること—作家の誠実さとはそれしかない。

この観点に立てば安部は晩年に至るまで「誠実」な作家だったと言えるだろう。昨今では「生き方や態度や社会的発言」で作家の人間性を測ろうとする風潮が強まっているが、『飛ぶ男』を再読して改めてこの文章を思い出す。