マイケル・ベンソン(中村融・内田昌之・小野田和子訳、添野知生監修)

『2001:キューブリック、クラーク』(早川書房)

今年の3月7日は、スタンリー・キューブリック20回目の命日にあたる。去年上映された『2001年宇宙の旅』70㎜修復版とIMAX版についてはすでにブログに書いたが、邦訳されたマイケル・ベンソン『2001:キューブリック、クラーク』(2018)をようやく読み終えたので、その感想を記して追悼としよう。

去年の年末に出版された本だが、売れているようで早くも重版がかかっているのは喜ばしい。この映画の内幕本としては、ジェローム・アジェル『メイキング・オブ・2001年宇宙の旅』、アーサー・C・クラーク『失われた宇宙の旅2001』、ピアース・ビゾニー『未来映画術「2001年宇宙の旅」』がすでに邦訳されており、欧米ではこれ以外にもいろいろあるそうだが、マイケル・ベンソンはこうした過去の資料を統合し、先行研究者が収集した存命スタッフ・キャストへのインタヴューや一次資料を整理して、監督の没後でなければ難しかったと思われる突っ込んだノンフィクションに仕上げている。巨匠の制作現場というのは得てして「一将功成りて万骨枯る」ということになりがちで、秘密主義で制作を進め、クレジット表記にシビアなキューブリックの現場もその例に漏れない。この本では、各章にポイントを設定し、個性豊かなスタッフたちの悪戦苦闘の物語、彼らを束ねるキューブリックの複雑かつ魅力的な人物像、そして人類がまだ野蛮だった時代の映画作りを、まるで全12話の『プロジェクトX〜挑戦者たち〜』といった趣で楽しませてくれる。あの番組の記憶を持つ読者なら、読みながらいつしか頭の中で「地上の星」(中島みゆき)が聞こえてくるかもしれない。

さすがにテクニカルな部分では既知の情報が多い。しかし改めて信じ難いのは、これほどのビッグ・プロジェクトがクラークの小説草稿と10分ほどの宇宙空間テスト映像を用意しただけでMGMからゴーサインが出た、という事実で、その後、共作者のクラークが小説版を執筆中だというのに、キューブリックは撮影台本を次々と書き直し、新しいアイディアを導入してはクラークに報告、彼の仕事を管理し続けた。例を挙げれば、ボーマン船長以外の乗組員がHALによって「皆殺し」になる展開は新人特撮マン、ダグラス・トランブルの進言によるものだし、HALが被害妄想を抱くきっかけとなるボーマン船長とプール乗組員の密談を「ポッド内」にて行うという設定は、プール役のゲイリー・ロックウッドの発案、その会話をHALが「読唇術」によって盗み聞きするというアイディアは、共同プロデューサーのヴィクター・リンドンが思いついたという。人工知能が読唇術まで身につけているというのはよく考えると変な気もするが、これほど映像的かつ簡潔に事態の進行を示す演出はない。キューブリックの「完全主義」とは、このようなジャムセッション(即興演奏)によってより良いアイディアを集積する環境を獲得することであり、決して頑迷な芸術家が己のイメージに執着するようなものではなかった。

23歳でプロジェクトに参加したダグラス・トランブルの特撮マン成長物語としても読み応えたっぷりだし、「人類の夜明け」のシークェンスで、猿人たちの動きを振付し、自ら“月を見るもの”(骨を投げた猿人)を演じたダン・リクターと、その猿人たちの特殊メーキャップを担当したスチュアート・フリーボーン(後に『スター・ウォーズ』のチューバッカやヨーダを制作した)の奮闘ぶりに至っては涙なしに読めない。あるプロジェクトを成功させるには、まず優秀なスタッフを揃えることが肝要だが、そのリーダーは彼らから存分に能力を引き出し、正しい方向に導けなくてはならない。キューブリックの演出力とは、楽器(スタッフ)から多彩な音色を引き出す指揮者としての貪欲性に、その本分があるようだ。

また、ダン・リクターの回想だが、キューブリック邸にロマン・ポランスキーを招いて、彼の新作『吸血鬼』の上映会が開かれたことがあった。その席上でドラッグ(LSD)の話題が出たが、キューブリックは「やったことはないし、やるつもりもない」と答えたという。たまに「『2001年の宇宙の旅』のスター・ゲイト場面は、監督のLSD体験が元になっている」などとまことしやかに語る人がいるが、実際はそんなシンプルな着想で描かれたものではなく、多数のスタッフによるアイディアと試行錯誤を経て構築されたシーンである(まぁ、60年代の神秘思想めいたメッセージを感じ取れなくもない映画なのでドラッグと結びつけたくもなるのだろうが)。ちなみにこの時、キューブリックがドラッグを否定した理由が「自分の創造的才能の源がどこにあるかわからないので、それを失って二度と取り戻せなくなるのが怖い」、というのが実に彼らしい。人に車を運転させる時は制限速度を厳守し、セット内の落下物に備えてヘルメットを着用、豹が猿人を襲う場面の撮影では一人だけ金属ケージに入って演出したという話も、「自分の身に何かあったら作品が完成しなくなってしまう」という恐れと責任感からくるものに違いない。そして、「創造的判断を下す」瞬間こそが、彼にとってはドラッグ以上の快楽だったのだろう。

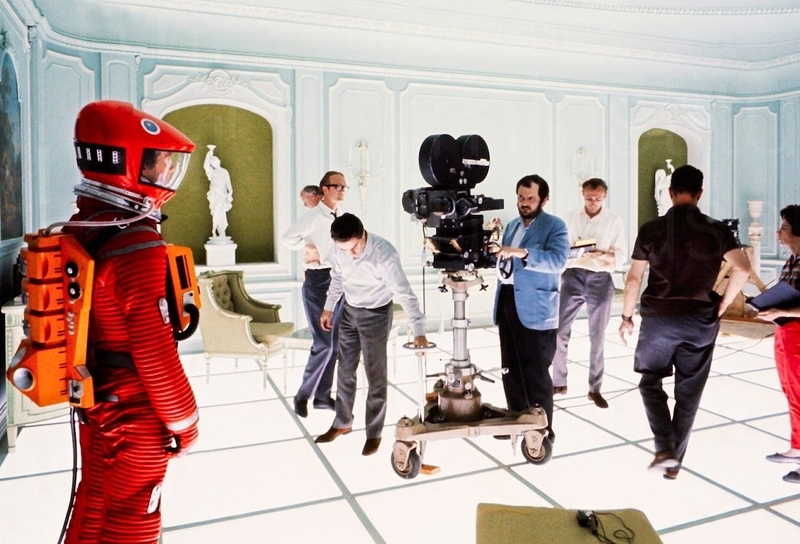

『2001年宇宙の旅』撮影現場のスタンリー・キューブリック

異星人存在の可能性について話を聞くため、クラークが若きカール・セーガンを招くがキューブリックの不興を買ってしまった話や、『博士の異常な愛情』を公開したキューブリックが、不条理戦争文学の傑作『キャッチ=22』に感銘を受けてジョセフ・ヘラーに会いに行った話など、興味深いエピソードは枚挙にいとまがないが、美術デザイン担当候補として、手塚治虫に目をつけていた、という話は残念ながら出てこない。音楽候補にピンク・フロイドがいた、という話も(これは情報自体が誤りに違いないが)。しかし、『2001年』以前にフロント・プロジェクションを試した東宝映画『マタンゴ』については、著者の推測の領域だが軽く触れられている。世界中のSF映画をチェックしていたキューブリックが、東宝特撮映画も丹念に観賞していたのは間違いないようだが、はたして『マタンゴ』のフロント・プロジェクションに可能性を見出したというのは本当だろうか?

アナログ特撮の極北と言える『2001年宇宙の旅』だが、“あきらめの悪い”演出家キューブリックが長生きして、執念の企画『A.I.』に取り組み、デジタル特撮に手を出したらどんなことになっただろうか、と想像せずにはいられない。デジタル技術は日進月歩、進化する技術を取り入れながら、完成したはずの場面のリテイクがえんえんと繰り返され、プリビズ(3DCGを使った撮影シミュレーション)などという技術を知ったが最後、あらゆる撮影方法が無限に検討され、今に至るも完成していなかったかもしれない。しかし、キューブリックはそれでも焦らず試行錯誤と即興プレイをゆうゆうと楽しんでいただろう。

創造の愉楽と過酷さ、そして少しの残酷さについても考えさせられる一冊である。