夏の終わりから取りかかっていた仕事の納品を終え、ほっとひと息ついているところへ入った、仲代達矢の訃報。来月13日で93歳になるところだった。

そのキャリアは70年以上、映画・演劇・テレビドラマにおいて、これだけ充実した作品歴を誇る役者はもう出ないだろう。

居るだけで空間に刻印を残す演技の質においては、好き嫌いの分かれるところかもしれない。しかし、映画の世界に限っても、黒澤明の雄渾、小林正樹の重厚、市川崑の洗練、岡本喜八の軽妙、五社英雄の外連にそれぞれ適合することができる唯一無二の存在だった。これらの監督たちの共通点は独特の表現力にあるが、彼らが描こうとする世界の“絵の具”になり切ることができる点に、仲代達矢という役者の真髄があったように思う。

そのほか、成瀬巳喜男や勅使河原宏、木下惠介、山本薩夫らとも優れた仕事を残した仲代だが、小津安二郎の作品には出ていない。しかし、仲代は小林正樹のお供として鎌倉の小津邸を訪問したことがあるそうだ。その時の印象として、

「小林さんは、師匠である木下恵介監督をとても尊敬していらしたけど、芸術家としていちばん尊敬していたのは小津さんなんじゃないかな……」

と、映画『怪談』をめぐるトークショーで語っていたのは印象に残った。私は無名塾の舞台公演以上に、こうしたトークショーで仲代の肉声に接する機会が多かったのだが、なぜか本人以外からも、仲代のエピソードを聞くことも多かった。いくつか紹介しよう。

真野響子が『燃える秋』(1978)に主演した時のこと。監督の小林正樹は「今のもよかったけどね、もう一度、やってみようか」と紳士的な口調ながらしつこくテイクをくり返す。ある時、ついに堪忍袋の緒が切れ、

「そんなに何度も同じことできません!」

と言い返した。すると目前に日本神話の神様が出現し、

「同じことを何度でもやれるのが役者だろ!」

とカミナリを落とされた。芝居の神様が降臨したのかと唖然としたが、よく見たらそれは隣のスタジオで市川崑監督『火の鳥』を撮影中の仲代達矢だった、という話。さすがエキストラ出演した『七人の侍』で、黒澤から歩き方だけで数時間も絞られた経験を持つ仲代らしいエピソードだ。

映画評論家の田山力哉からもこんな話を聞いた。無名塾の『ルパン』(1987)を観劇したところ、モーリス・ルブランを演じる仲代が「ルパン」と強く発音するのが気になった。舞台がはねてから仲代に、

「お前ね、フランスじゃあれは『リュパン』と発音するのが正しいんだぜ」

と、フランス語に堪能なキネ旬カンヌ特派員らしいイヤミを言ったところ、仲代は、

「お前さんが来てるのわかってたから、あえて強調して発音したんだよ。この野郎、思った通りのことしか言いやがらねぇ」

と、せせら笑ったので「客にそんな不真面目な演技を見せるとは何事か」と言い返したものの、どうも分が悪かった、というもの。仲代としては咄嗟の言い返しに過ぎないのかもしれないが、こんな茶目っ気のある人でもあった。

映画界からひっぱりだことなりながら、映画会社には属さず、俳優座の一役者として演劇活動も絶やさなかったのが仲代の特筆すべき点だが、1975年に妻の宮﨑恭子(隆巴)とともに「無名塾」を起ちあげる。その助走となったのが、1973年の「安部公房スタジオ」への参加だった。

安部公房とのつながりは、仲代が俳優座養成所を卒業した1955年、安部が俳優座のために書いた最初の戯曲『どれい狩り』まで遡る。仲代はこの舞台の主役である「閣下」(浜田寅彦)の「秘書」の役だった。演出は千田是也。仲代は当時、千田の付人でもあったそうだ。これ以後、安部は千田と俳優座のために戯曲執筆を続けるので、いつしか仲代とも親しくなったのだろう。仲代はその後、勅使河原宏が映画化した安部原作『他人の顔』(1966)にも主演し、『どれい狩り』の再演版(1967)では、「探検家」(初演では小沢栄太郎)を演じている。

しかし 千田・安部の共同作業も1971年9月公演の『未必の故意』で終了となるのだが、その直前の3月から週1回、安部は新潮社クラブで「演劇講義」を開催している。ここに出席していたのが、仲代達矢、田中邦衛、井川比佐志、新克利ら俳優座の中堅たちと、山口果林ら桐朋学園における安部ゼミ出身の若手俳優たちであり、彼らが安部公房スタジオの旗揚げメンバーとなった。

講義の実践編として行なっていたのは、ある設定だけ用意してのアドリブ演技合戦とか、20センチ四方の紙を何かに見立てて演技を展開するとか、猿の演技をしながら何気ない会話を交わすといった、エチュード(即興演技)の訓練だった。これらの即興を、ヒステリーに陥ることなく、人間の生理を理解した上で理性的に行えるようになることが安部の設定した課題なのだ。やがて安部はこの技術に至る方法を「ニュートラル」と名付けることになる。

演劇講義が終わるのが1971年7月、仲代は大河ドラマ『新・平家物語』(1972)で主役の平清盛を演じ、一年余の収録が終わったところで安部公房スタジオの旗揚げに参加する。

参加の動機については、当時の座談会でこのように語っている。

仲代「ぼくは役者になって二十年になる。俳優座における演劇活動はある形で形骸化し、近頃あきたらなく思っていた。俳優にとって重要な、日々自己を変えてゆく、鍛えてゆくといった訓練の場がないことを痛烈に感じていた。なんとなく流されている……という感じ。運動選手にしても、日々トレーニングが必要だというし、ピアニストは毎日八時間練習しなけりゃ自分の持っているものを保っていけないという。(中略)その意味で、ここに参加して、毎日自分を掘りかえしていくことに非常に興味を覚えている。

「癇癪持ちの“稽古風景”」(「安部公房全集」第24巻)より

40歳を超え、大河ドラマの主演を務めるほどの俳優が、前衛劇団の結成に参加して無名の新人といっしょに肉体訓練しながら自己革新をめざそうという、アスリートにも似た精神。この無名に戻って学び直すという精神が、後の「無名塾」につながってゆく。

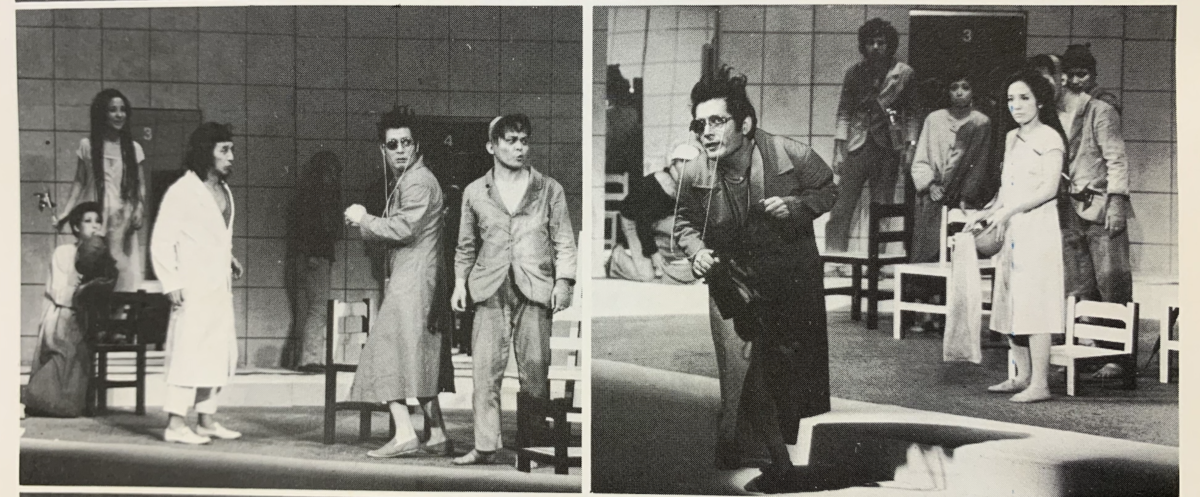

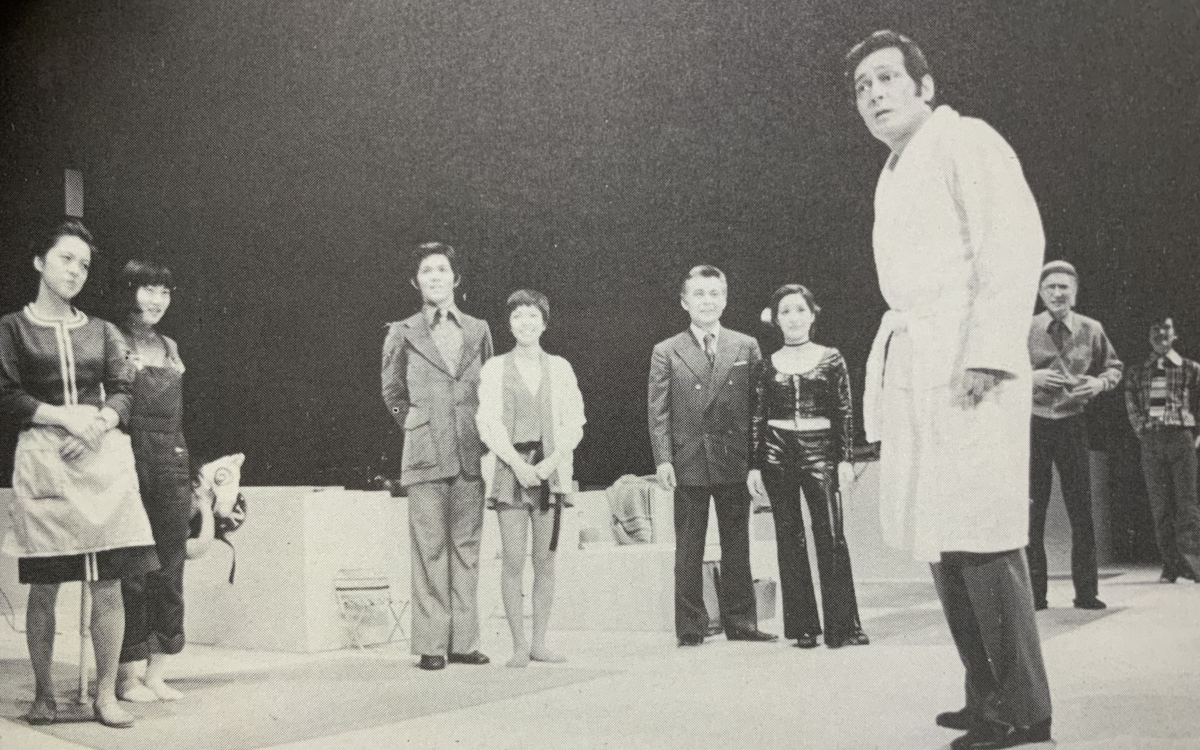

仲代は旗揚げ公演『愛の眼鏡は色ガラス』(1973)には三ヶ月余りの稽古を経た上で「赤医者」役で主演。翌年の『友達』(1974)でも主役の「男」を演じた。『友達』では安部から「父親」の役を依頼されたが、仲代自身が主人公である「男」を希望したという。どんな舞台に仕上がったのか、戯曲から想像するのもまた愉しい。

しかし公演を重ねるうちに、安部は俳優座のベテランたちに頼らない、まだ無色の新人俳優を駆使した『イメージの展覧会』に代表されるパフォーマンス主体の抽象演劇へと向かってゆくこととなり、分離した仲代は「無名塾」を作ってシェークスピアやストリンドベリなど西洋古典劇を中心とする正統派の劇団へと向かってゆく。同じ楽団で練習していた楽士たちが、現代音楽とクラシックへそれぞれ分かれていったような印象だが、「無名塾」は俳優座と安部公房スタジオの遺伝子をそれぞれ受け継いで誕生した劇団と言えるのではないだろうか。

井川比佐志の回想によると、安部公房スタジオでは彼ら俳優座のベテラン俳優と経験の浅い若者たちとでは、同じ稽古を繰り返しても、うまく噛み合わないことが多かったという。ベテランが注意しても、「安部先生がこうだと仰るからこれでいいんです」と言い返されるとどうにもならない。この摩擦を解消できなかったのは、指導する安部が俳優ではないことが大きかったのかもしれない。一方、初期の無名塾でも基本稽古においては、安部スタジオ式の肉体訓練やエチュードが採用されていたそうだが、演出を担当する宮﨑恭子がエチュードに参加することもたびたびあったという。

なるほどなぁと思ったのは、恭子さんは脚本家でもある上に演出もなさっていたわけでしょう。だいたい頭の回転の速い人だから、ああ言えばこう言うというのが、全然抵抗なく見事だったんですよ、丁々発止と。アドリブですけどね。恭子さんみたいな人がリーダーをやったら、塾生たちも面白がってやるだろうなぁ、と漠然と思っていました。やはり、実際に演ってみせるだけの、ある種の経験と技のある人が、若い頃には必要だと思うんです。

無名塾誕生の経緯については、仲代自身があちこちで喋っているが、その根底にあったのは、安部公房スタジオでいささか機能不全に陥っていた「安部メソッド」のトレーニングをアレンジし、自らが主導することで、芸術家の手足ではない、将来の映画・演劇界を支えるに足る俳優を育ててみたい、という願望もあったのではないかと私は睨んでいる。

そのため、無名塾の公演には、安部公房スタジオの“あり得たかもしれない姿”をかすかに感じるのだ。隆大介や役所広司や若村麻由美、渡辺梓に益岡徹、滝藤賢一、笠原紳司、そして村上新悟らにも、もしかしたら安部公房スタジオの遺伝子が微少ながら継承されているのかもしれないと思うと、それはそれで映画やテレビドラマを観る楽しみが増すというもの。仲代達矢に感謝である。