今年は、栗本薫こと中島梓の没後10年だという。

栗本薫! なんとも懐かしい名前である。80年代の半ば、ローティーンだった私は『ぼくらの時代』に始まるぼくらシリーズや、名探偵・伊集院大介が活躍するミステリ作品を中心に、『エーリアン殺人事件』や『火星の大統領カーター』といったユーモアものやパロディSF、中島梓名義の『美少年学入門』や『わが心のフラッシュマン』などの評論、エッセイの類まで読みふけった。『真夜中の天使』に始まる耽美ロマンは一種のポルノグラフィーとしてコーフンしながら読んだし、森茉莉という作家と「JUNE」という雑誌を教えられたのも彼女だった。クイズ番組「ヒントでピント」の女性軍キャプテンとして活躍する姿だってよーくおぼえてますとも。

しかし「ファン」を自称できるほど熱心な読者だったかというと、そうでもない。というのは、栗本薫作品でもっとも有名な『グイン・サーガ』は最初の一冊だけ読んで放置してしまったからだ。同じく人気シリーズだった『魔界水滸伝』に至ってはまったく手をつけてない。私はどうもヒロイック・ファンタジーや伝奇アクションというヤツが苦手で、これらの作品の元ネタであるエドガー・ライス・バローズも半村良もたいしてハマれなかった(山田風太郎は大好きなんだけどねー)。それでも名実ともに中二(つまり厨二)であった私は栗本薫が描く「寄る辺なき者が生きるために抱く執着心」の感情に惹きつけられた。小説でいちばん好きだったのは、『翼あるもの』の下巻「殺意」。あの主人公・森田透は今も心の内にいる。

そんな「世界最長の物語」とは触れずじまいのヌルい読者ではあるが、栗本薫にはちょっと小学校時代にお世話になった先生のような思い入れがあり、今年の春に出版された里中高志の評伝『栗本薫と中島梓 世界最長の物語を書いた人』を読んでみた。読了するや、夫である今岡清の回想エッセイ『世界でいちばん不幸で、いちばん幸福な少女』も取り寄せて一気に読んでしまったのだから、やはりかつての「母校」である栗本ワールドについては、卒業後も心に引っかかっていたようだ。

『世界でいちばん不幸で、いちばん幸福な少女』(早川書房)

中島梓の転換点は、80年代の後半、演劇の世界に進出したことではないかと思っていたので、両書ともその前後の様子を興味深く読んだ。彼女の演劇活動は当時からまともに評価されぬまま忘れられているのだから、ここは気になる。

そういえば、彼女の筆名は「評論家・中島梓」と「作家・栗本薫」で使い分けられていたと認識していたので、なぜ劇作家・演出家の活動では「中島梓」が起用されるのか、少し不思議だった。多くの関係者に取材した里中高志によると、この二つの名は社交的な女性人格で現実志向型の中島梓、内向的な男性人格でイデア(理想)志向型の栗本薫と、彼女の内部に住む両極の人格を表したものだという。なるほど、現実社会で大勢の人と付き合わねばならない興行の現場においては、中島梓の人格が必要とされたというわけか。今岡の書名が『世界でいちばん不幸で、いちばん幸福な少女』と二つの境遇に分裂しているのもそこに由来するのだろう。

世間から<才女>ともてはやされる中島梓と暗く孤独な魂を見つめ続ける栗本薫……。

ここで連想するのは、変身願望の作家・江戸川乱歩である。中島は乱歩が色紙に揮毫した「うつし世は夢 よるの夢こそまこと」の言葉をことのほか好んでいたが、乱歩もまた「本格ミステリを志向する熱心な批評家・研究者」の顔と、「幻想と怪奇の世界に遊ぶ、厭人癖の変格作家」という二つの顔に引き裂かれた人物だった。両者とも元ネタが容易に透ける作品が多く、愛するものからの影響を隠さない、優れた二次創作家という点でも共通している。また、乱歩は後年、探偵小説専門誌「宝石」の編集に関わり、数々の新人ミステリ作家を育成したが、栗本薫もまた雑誌「JUNE」誌上で「小説道場」を主宰、数々の新人BL作家を育成した。探偵小説というジャンルの普及に生涯を費やした乱歩同様、栗本薫は、その後のキャラクター小説やBL小説の流行を牽引した存在なのは間違いない。

また、今岡清によると栗本薫はリイ・ブラケットのスペースオペラ『地球生まれの銀河人』を高く評価していたという。地球人の誰とも似ていない容貌のためひどいコンプレックスに苛まれていた主人公が、じつは銀河を股にかけて活躍する高度な宇宙人の一人だったと気づく、というSFだが、孤独な者が抱く「正しい居場所」への渇望、それは乱歩の場合はパノラマ幻想として表れ、栗本顔の場合は非日常のロマンへの飛翔だったのだろう。

ミュージカル『天狼星』パンフレット(中島梓署名入り)

現実世界に表れる非日常のロマンといえば演劇である。乱歩は文士劇に出るのが大好きだったそうだが、中島梓も演劇志向が強く、80年代の後半から自らミュージカルの作・演出を手がけ、「天狼プロダクション」という制作事務所さえ設立していた。映画ではなく、後に残らない演劇に向かったところが、夢の世界は蜃気楼のようにはかないもの、と自覚していた彼女らしい。しかし文壇やSF界と同じく演劇界も閉鎖的な世界であり、常に異邦人の彼女はここでも孤独だったようだ。大金を稼ぐ流行作家がスポンサー兼務でプロデュース公演に乗り出すとなれば、ハイエナのような業界ゴロが群がってくることは想像に難くない。

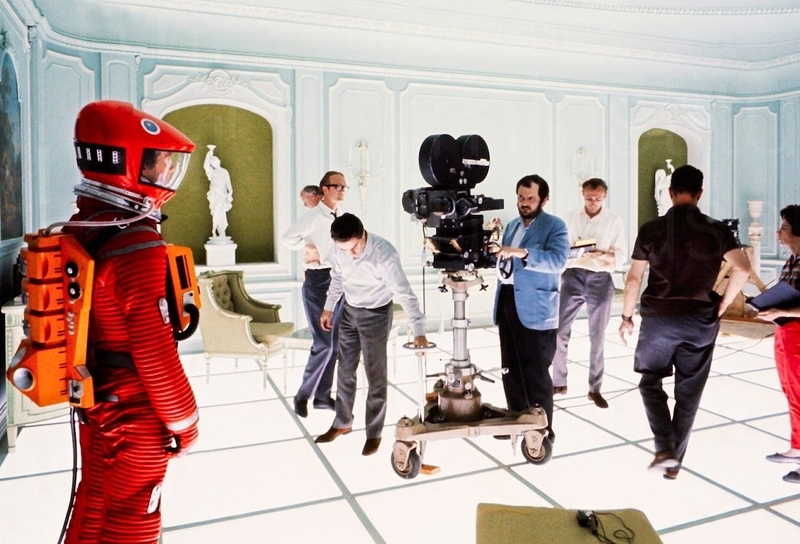

1997年の公演『天狼星』は、無謀な名古屋・大阪公演を行なったために、8000万円の大赤字を出してしまったそうだが、この作品は私も観劇している。私が観た唯一の天狼プロダクション作品だ。事情あって二度も観たのですよ。

原作の『天狼星』は、江戸川乱歩の『蜘蛛男』にはじまる「名探偵対殺人鬼」の現代版。伊集院大介と怪盗シリウスとの戦いが描かれる。それまでは不器用な優男だった伊集院大介が、いきなり明智小五郎ばりの変装の達人となり、空手アクションまで演じるようになってしまったのだから、ファンとしてはびっくりというか、呆れたというか、怒りすら覚えた作品だ。乱歩のイミテーションとしてもよい出来ではなかった。この『天狼星』をシリーズ化したあたりから、作家・栗本薫とは距離が広がっていったように思う。

そして90年代に入り、栗本薫にはほとんど関心を失っていたというのに、わざわざ演劇版を観に出かけたのは、岡幸二郎が演じる伊集院大介を確認したかったからだ。この舞台ではシリウスを宮内良、ヒロインの田宮怜を旺なつき、殺人鬼の刀根一太郎を駒田一が演じた。なお、シリウスが狙うアイドル歌手に「朝吹麻衣子」、その恋人として「栗本薫」という男性の推理作家も登場するという、伊集院大介とぼくらシリーズの薫クンが共演した『猫目石』からの引用も行われていて、これは宮前真樹と大沢健が演じた。

「演出家」の挨拶と「原作者」からのコメントが並ぶパンフレットの中身

舞台の出来はというと、陰惨な殺人鬼と名探偵との対決を、美輪明宏的なグランギニョールとして仕上げるのかと思いきや、意外にもかなり明るい仕上がりで、ベタなギャグや楽屋オチ、アイドル番組のパロディなどユーモアたっぷり、シアターアプル用に金をかけたと思しき華やかな演出は目に快く、原作よりもずっと楽しめた。もっとも、当時の私はまだ観劇経験が乏しく、原作に批判的でもあったため、強引な筋運びやサスペンス演出の粗さもさほど気にならなかったのかもしれない。東京公演の中日に二度目を観ると、冗長な箇所がカットされ、演出も若干整理されて「進化」を感じられたのが頼もしかったし、中島が作詞作曲し、難波弘之がアレンジしたミュージカル・ナンバーも聞き応えがあった。

もっとも、宝塚を目標としながらそこはやはり不徹底なのは否めず、泥臭いユーモアを邪魔に感じる人はいただろう。後期の中島梓に否定的なファンは、彼女の演劇活動を「旦那の道楽」としかとらえていなかったように記憶しているし、作家性の強すぎる彼女の製作・作劇・演出は業界人には「素人的」と映ったようで、役者やスタッフとの衝突はしょっちゅう、事務所の代表となった今岡清は大変な思いをしていたようだ。90年代に小説の出版ペースがやたら早くなったのも、演劇活動で抱えた借金返済のためだった。

しかし、稼いだ金を蓄財に回すわけでもなく、演劇につぎ込み続けたというのは、彼女が敬愛した手塚治虫のアニメーション制作に通じるものがあり、このような「見果てぬ夢」を追い続ける姿は、敗者が抱える妄執を描き続けた作家・栗本薫にふさわしく立派だと思う。

もうひとつ、ミュージカル『天狼星』で印象深かったのは、毎日のように通っているらしい女性ファンが何人もいたことだ。彼女たちは休憩時間になると、ロビーで「今日は岡さんの声がよく出ている」だとか「宮内さんが駒田さんの髪をくしゃくしゃってする仕草がよかった」だとか、熱くディテールを語り合っていた。まぁ、アイドルや宝塚の公演に通いつめるマニアの姿は今では珍しくないものの、こうした光景を見たのが初めてだったので、強く心に刻み付けられた。そして、

「ああ、栗本薫は彼女たちのために創作を続けてるんだな」

と、はっきり感じたのを覚えている。きっと彼女たちは、パソコン通信の会議室「天狼パティオ」もチェックして作者とコミュニケーションをとっていることだろう。現在の栗本薫は彼女たちの「居場所」となる作品を提供し続けている存在であり、自分はもうその住人ではなくなってしまったのだ、と改めて自覚させられたのだった。

小説やミュージカルだけではない。「小説道場」も「天狼パティオ」も、孤独を抱えた若者がほんのひとときだけ身を寄り添える居場所として提供されたものだった。中島梓最後の代表作といえる評論『コミュニケーション不全症候群』は、やおい(現代のBL)、拒食症、自傷癖などに取り憑かれる少女たちや、コミケに集まるオタク、そして今でいう「ひきこもり」の心理を“同病相憐れむ”の視点でえぐっていたが、結論の部分で誠実に苦しみ、歯切れが悪くなっていた。そこで明確にできなかった解答がわりに、あるいは自分なりの確認の手段として、孤独を抱えた者の居場所となる後期の作品群が存在していたのかもしれない。例えそれが、キャラクターとの戯れがぶよぶよと書き連ねられる、すっかり弛緩したものとなっていたとしても、もはや問題ではなかった。

冒頭で私は栗本薫に「小学校時代にお世話になった先生のような思い入れがあり」と書いたが、それは正確ではなかったようだ。彼女は恩師などではなく、幻想世界でかつていっしょに遊んだ女友達だったのだ。後期の彼女の言動に違和感が強かったのは、こちらが成長してしまったのに、彼女だけはずっと幻想世界で自由かつわがままにふるまう少女で居続けたからなのだ。里中高志と今岡清の2冊を読んで、私の中の栗本薫像は、妄想の城に君臨する女王から、幻想の荒野で孤独に暮らす少女のイメージへと刷新された。それは文学作品で例えれば、シュペルヴィエルの『海に住む少女』のヒロインのような、あるいはシャーリィ・ジャクソン『ずっとお城で暮らしてる』のメリキャットのような存在だ。

それにしてもこの十年余、『テニスの王子様』を皮切りに、漫画やアニメ、ライトノベルを原作とする舞台作品、いわゆる2.5次元ミュージカルと呼ばれる舞台が大流行しているが、中島梓がこれを見たらなんと言っただろう、とつい考えてしまう。もし中島が存命で、ミュージカル制作において独自のメソッドを開発できていたなら、きっとこの流行に刺激を受け、あるいは反発し、また新しい舞台空間を生み出していたのではないだろうか。それとも賢しげな虚言が飛び交う現実に愛想をつかしてどこかへ旅立ってしまっただろうか。

そんな蜃気楼のような妄想を頭の中に浮かべながら、『翼あるもの』の下巻「殺意」をひさびさに読み返してみようと思う。

ミュージカル『天狼星』出演者一同